デメリットや選び方を徹底解説! 無垢フローリングとは

無垢フローリングは天然木を100%使用した魅力にあふれた床材です。しかし、天然木ならではのデメリットもあります。このページでは、納得して無垢フローリングを選んでいただけるよう、デメリットや種類、選び方などを詳しく解説します。

無垢フローリングとは?

無垢フローリングは

100%天然木で出来たフローリング

フローリングには、大きく分けて2種類があり、1枚の木だけで作られた、天然木100%でできたものを無垢フローリングといいます。

基材となる合板等と表面材を貼り合わせてできたものを複合フローリングといいます。さらに複合フローリングは、挽き板・突き板・シートフローリングに分かれます。

本来は無垢材といえば、集成や積層などの加工がされていない木材(丸太も含む)のことを指します。

しかし、無垢フローリングの場合は、木の断面が単層の場合は縦方向や横方向に継ぎ足しをされているもの(集成材)でも無垢フローリングの範疇に入ります。

無垢フローリングの

メリット・デメリットを解説!

無垢フローリングは、天然木ならではの味わい深さや質感の良さが魅力です。

しかしその反面、天然木ならではのデメリットもあります。

選んでから後悔しないよう、無垢フローリングのメリットとデメリットを学びましょう。

無垢フローリングのメリット

merit 1

優れた調湿・吸音・断熱効果

無垢材には調湿効果があり、部屋の湿度を一定に保つことで、年間を通して快適な空間を作り出します。

また、無垢材は内部に多くの空気層を含むため、吸音効果にも優れており、耳に優しい音環境を実現します。

さらに、無垢材の空気層は断熱効果を発揮し、スギの断熱性能はコンクリートの約12倍、鉄の約483倍にもなります。無垢材を多用した家はこの断熱効果によりエアコンの効率が高まり、省エネ効果も期待できます。

merit 2

柔らかく、温かみのある肌触り

-

-

柔らかく、温かみのある肌触りは無垢材ならではのもの。

冬の時期もひんやりとせず、はだしでも快適に過ごすことができます。

また、空気層を多く含むため柔らかく、転倒などによる衝撃を吸収することができ、子供のいるご家庭でも安心です。

「熱伝導率」の低さによるもの

熱が温度の高い部分から低い部分へと伝わることを熱伝導といい、その伝わり方は物質によって異なります。

「熱伝導率」とは、熱が物質の中をどれだけよく伝わるかを示す値です。熱伝導率が高いほど、温度が伝わりやすく、冷たい物体を触ったときに冷たさを感じやすくなります。

鉄の熱伝導率は80W/m・K程度であるのに対し、無垢フローリングの熱伝導率は0.12W/m・K程度です。

また複合フローリングも木材を使用していますが、表面に樹脂コーティングが施されているため、熱伝導率は0.2W/m・K程度となり、同じ温度でも無垢フローリングの方がひんやり感を感じにくいということがわかります。

merit 3

防虫・抗菌効果

-

-

針葉樹に多く含まれている香りの成分であるフィトンチッドは防虫・抗菌効果があり、カビや家ダニなどの害虫を寄せ付けない効果があります。昔から「ヒバ材で建てられた家には蚊も近寄らない」などと言われているほどです。

merit 4

使い込むごとに風合いが増す

-

-

時間の経過とともに益々熟成され深い味わいを醸し出すようになる経年美は、無垢材ならではのもの。使い込むほどに風合いや艶が増す様を楽しむことができます。

merit 5

耐久性の高さ

-

-

一般的に複合フローリングの寿命が10~15年であるのに対し、無垢フローリングは30年以上の耐久性があるとされています。無垢フローリングは単層で構成されているため、表面の汚れや傷は削ることで元の美しさを取り戻すことができます。定期的なお手入れをしながら長く使い込むことで、風合いが増し、より愛着の湧く床へと変わっていきます。

無垢フローリングのデメリット

demerit 1

反り・突き上げ・目スキが

起こる可能性がある

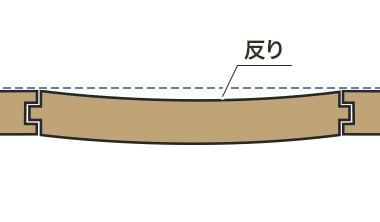

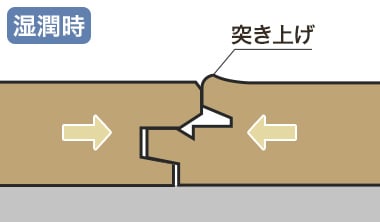

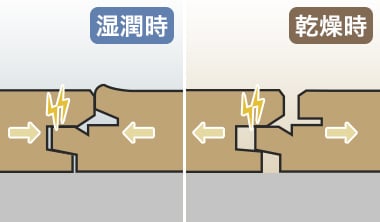

天然木を使用しているため、反り・突き上げ・目スキが発生する場合があります。

天然木は、空気中の湿気を吸放出する働きがあります。これによって、無垢フローリングのメリットである調湿機能を実現します。その反面、湿気を吸放出することによって、膨張・収縮をするため、反りや突き上げ、目スキが発生します。

-

反り

-

突き上げ

-

目スキ

demerit 2

床鳴り(踏み鳴り)が起こる

可能性がある

-

-

湿度変化による膨張・収縮によって、床材の接合部(サネ)がズレることによって、踏んだ時に木材同士がこすれて音が鳴る場合があります。

無垢フローリングは1年を通して伸縮を繰り返すため、床鳴りが発生しても、時間の経過とともに解消する可能性があります。それでも解消しない場合は、サネ部分に専用の補修材を注入してみるのもおすすめです。

demerit 3

柔らかくキズやシミが付きやすい

-

-

無垢フローリングの表面が柔らかい点をメリットでも挙げましたが、その分キズが付きやすいというデメリットにもなります。

無垢材は多くの空気層を含んでいるため、物を落とした際にキズや凹みがつきやすく、汚れが染み込みやすい傾向があります。

ただし、無垢フローリングにはさまざまな塗装方法があり、UV塗装やウレタン塗装などの表面に塗膜を作るタイプであれば、汚れやキズへの耐性を高めることが可能です。

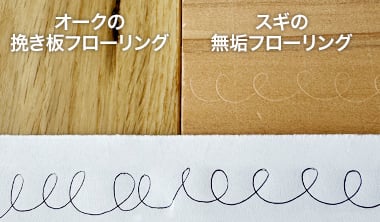

キズの付きやすさを比較検証!

-

-

オークの挽き板フローリング(UV塗装)とスギの無垢フローリング(無塗装)のキズの付きやすさを比較してみました。

フローリングの上に紙を置き、ボールペンで線を書いたところ、UV塗装されたオークの挽き板フローリングにはキズは付きませんでした。一方で、無塗装のスギ無垢フローリングには、ボールペンの筆圧による跡がくっきりと残ってしまいました。

挽き板フローリングもおすすめ!

挽き板フローリングは表面に約2mm程度の無垢材を使用しているため、無垢フローリングのような見た目と質感を楽しむことができます。また、基材に寸法安定性に優れた合板を使用しているため、無垢フローリングのデメリットをカバーすることもできます。

一方で、無垢フローリングとは異なり、製造に接着剤を使用しているため、経年劣化で剥がれが発生しやすい点がデメリットです。これは挽き板フローリングに限らず、複合フローリング全般に共通する弱点ですが、現代の住宅では複合フローリングが主流であり、耐久性は十分に確保されています。一般的には、複合フローリングの寿命は約10~15年とされています。

定期的なお手入れをしながら20~30年と長期間使いたい方には無垢フローリングがおすすめですが、気軽に本物の木の質感を楽しみたい方には挽き板フローリングがおすすめです。

無垢フローリングの

掃除・お手入れ方法

-

-

無垢フローリングのお手入れ方法は塗装の種類によって異なります。

無垢フローリングの塗装には、ウレタン塗装やUV塗装などの表面に塗膜を形成するものと、オイル塗装や自然塗装などの木材内部に塗料を浸透させるものがあります。

塗膜系塗装は、汚れやキズ、水分に比較的耐性があるので、通常の複合フローリングと同様にお手入れが可能ですが、浸透系塗装の場合は、少し注意が必要になります。

-

オイルなどの浸透系塗装のお手入れ方法

オイルなどの浸透系塗装は、汚れや水分が木材内部に浸み込みやすいため、日常のお手入れは乾いた布で拭き取ったり、掃除機で埃や塵を吸い取るだけで十分です。濡れた雑巾やウェットシートなどを使用すると変色する恐れがあります。

-

ウレタンなどの塗膜系塗装のお手入れ方法

毎日のお掃除は、浸透系塗装同様に、乾いた布や掃除機を使いましょう。汚れが気になる場合は、硬く絞った塗れ雑巾で拭き取ることもできます。しかし、塗膜でコーティングされており、表面がツルっとしている分、キズが付いたときに目立ちやすいので、扱いには注意しましょう。

無垢フローリングを選ぶ

4つの基準

1.樹種を選ぶ

-

-

例えば、スギやヒノキなどの針葉樹は柔らかく、温かみのある色合いと優しい質感が特徴で、足触りも柔らかく快適です。一方で、ナラやウォールナットといった広葉樹は硬度が高く、耐久性に優れ、重厚感のある色合いと木目の美しさが楽しめます。

また、樹種によって経年変化の仕方も異なり、長く使い込むほどに風合いが増して、唯一無二の味わいが出てきます。

無垢フローリング

人気の樹種ランキング

過去の売上データをもとに無垢フローリングの人気の樹種を集計しました。

是非商品選びの参考にしてください!

-

1位 スギ

柔らかく温かみのある色合いと優しい肌触りが特長。優れた調湿効果を発揮します。

-

2位 カバ桜

カバ桜は広葉樹の一種で、木材が硬く、耐久性が高いのが特長です。リーズナブルな価格も魅力の一つです。

-

3位 オーク(ナラ)

重厚感のある木目と高い耐久性が特長。使い込むほどに色合いが深まります。

2.タイプを選ぶ

-

-

無垢フローリングは単層のフローリングですが、縦方向や横方向に継ぎ足しをされているものもあります。

継ぎ足しなしで1枚の無垢材で出来ているものをOPC、縦方向に4~5枚継ぎ合わせてできているものをUNI(ユニ)と呼びます。

また、縦方向にも横方向にも継ぎ合わせたものをFJL、フローリングの長さが一定でないものを乱尺フローリングと呼びます。継ぎ接ぎが少ないものほど高価になります。

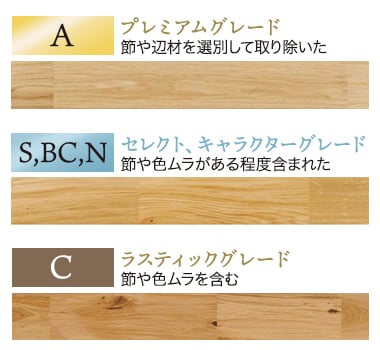

3.グレードを選ぶ

-

-

節やミネラルステインの有無、辺材の混入の程度によってランク付けがされます。節や辺材を選別して取り除いたグレードをA(プレミアムグレード)、節や色ムラがある程度含まれたグレードをS,BC,N(セレクト、キャラクターグレード)、節や色ムラを含むグレードをC(ラスティックグレード)と呼びます。

それぞれのグレードで、性能面での差はありませんが、節や色ムラが少ない材は採れる量が少ないため高価になります。

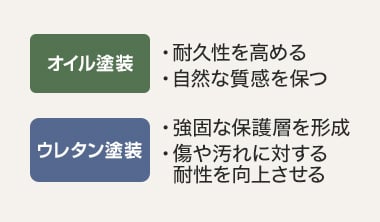

4.塗装を選ぶ

-

-

無垢フローリングは様々な塗装からお選びいただけます。

お好みに合わせて、オイル仕上げやウレタン仕上げ、無塗装などがあります。オイル仕上げは、耐久性を高めると同時に、木の呼吸を妨げずに自然な質感を保ちます。一方、ウレタン仕上げは、強固な保護層を形成し、傷や汚れに対する耐性を向上させます。

塗装によって異なる効果が得られるため、用途や好みに合わせて最適な仕上げをお選びください。

無垢フローリングは天然木ならではの魅力もあれば、その分デメリットもあります。

近年では、キズや汚れに強い特殊加工を施した複合フローリングも多く販売されていますが、

定期的にお手入れをしながら、床を育てていく。

それを楽しむことができるのは無垢フローリングだけの魅力です。

質感や見た目、風合いなど、天然素材にこだわりたい方は、

ぜひ無垢フローリングを選択肢に取り入れてみてください。

フローリング おすすめコンテンツ

PICK UP CONTENTS